FRANÇOIS CARTIER, chargé de cours

Depuis le début de ma carrière, j’ai eu le privilège de traiter de nombreux fonds d’archives, d’abord au Centre d’histoire La Presqu’île à Vaudreuil-Dorion, puis au Musée McCord de Montréal, et maintenant à l’INRS. Certains fonds étaient de taille modeste, quelques centimètres tout au plus. D’autres au contraire se sont avérés tout un défi avec leurs nombreux mètres linéaires.

À chaque fois, le plaisir est le même : découvrir une nouvelle personne, une nouvelle famille ou une institution du passé. C’est aussi l’occasion d’appliquer de façon très immédiate les fonctions archivistiques apprises à l’université : évaluation, classification, description, indexation et préservation.

Au-delà de la découverte que nous permet la description des documents, la satisfaction obtenue à la fin du traitement, avec les dossiers bien identifiés, les boites rangées, les notices saisies dans notre base de données, nous ressentons un sentiment d’avoir accompli quelque chose de significatif. On pense aux créateurs du fonds et du service qu’on vient de leur rendre. On pense aussi aux chercheurs qui auront accès à un nouveau corpus de documents bien organisés. Ou peut-être est-ce en plus le côté obsessif-compulsif propre à l’archiviste, de tout voir bien ordonné. Allez savoir !

Ce dont je veux parler dans ce billet, toutefois, est d’une autre nature, quelque chose qu’on n’enseigne pas (ou peu) dans les cours d’archivistique. Alors voilà, je dois m’en confesser : je suis souvent tombé en amour avec un fonds d’archives. J’en conviens, c’est probablement la chose la plus « geek », archivistiquement parlant, qu’un professionnel de notre domaine puisse déclarer. Mais je ne suis pas le seul. Je me souviens d’une stagiaire devenue complètement absorbée par le fonds qu’elle traitait. Il s’agissait du fonds d’une famille anglophone de Montréal, les Clouston. C’était il y a plus de quinze et elle m’en parle encore !

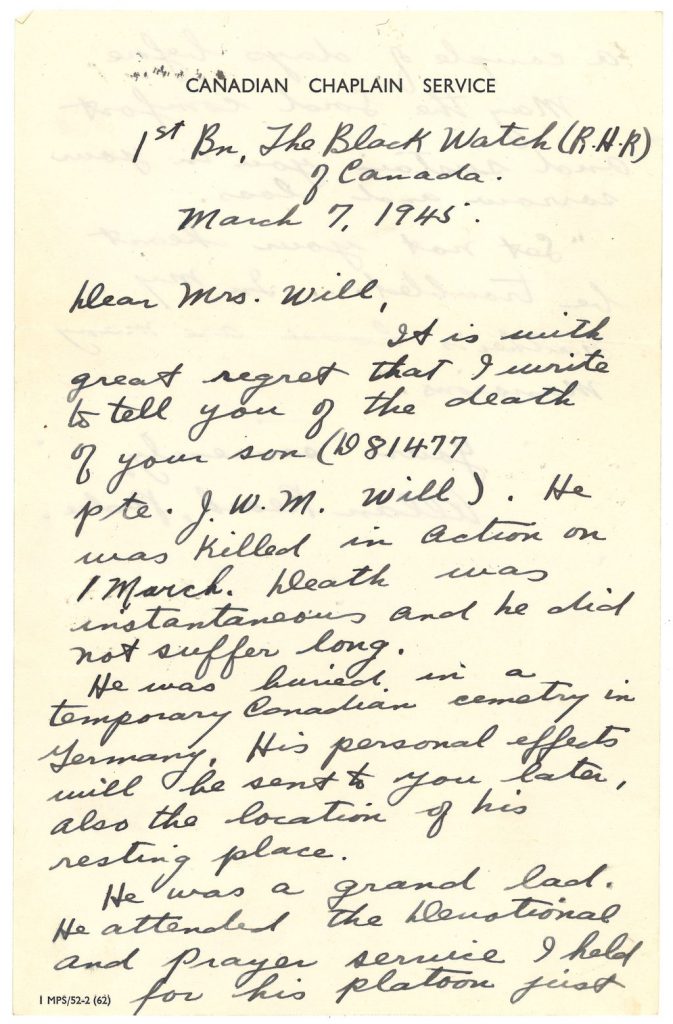

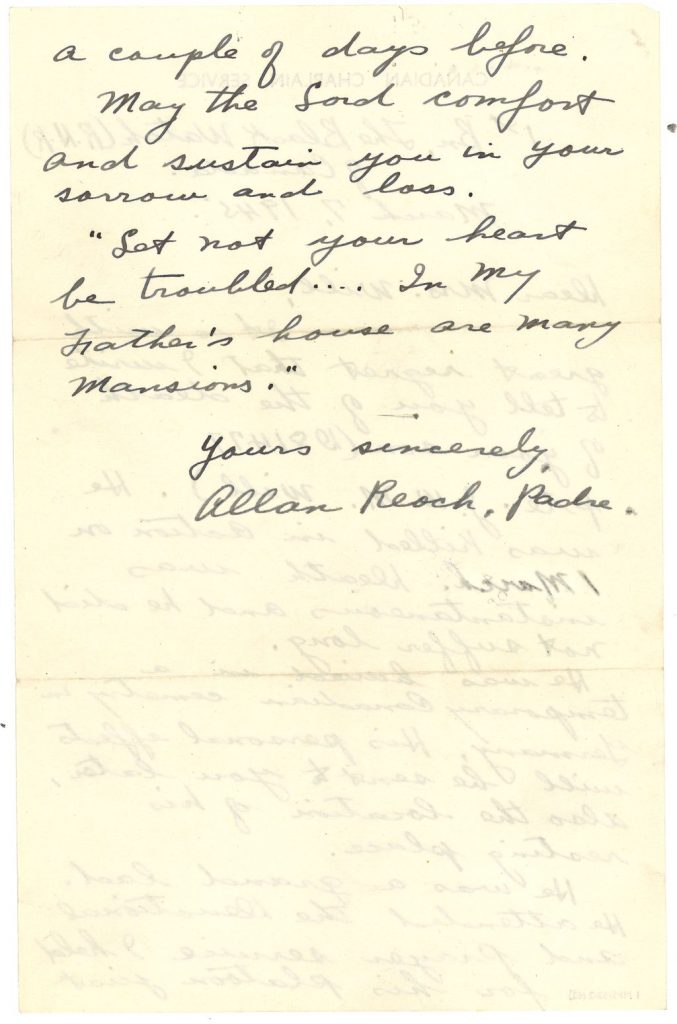

Nul besoin de tomber sur le fonds d’un prix Nobel ou d’un premier ministre (ou encore plus rarement, me direz-vous, les deux combinés !). Vers 2005, je traitais un petit fonds qui contenait essentiellement la correspondance qu’un soldat canadien envoyait à sa famille à Montréal pendant la Deuxième guerre mondiale. Les lettres suivaient la progression du jeune homme : camp d’entrainement en Angleterre, débarquement de Normandie, nord de la France, Belgique, puis Pays-Bas. Les lettres étaient alors datées de mars 1944. On sentait que la guerre allait bientôt prendre fin sur le front européen. Puis, la dernière lettre : une missive de l’aumonier du régiment qui annonçait le décès du soldat à sa pauvre mère. Triste fin, à quelques semaines de la victoire alliée en Europe ! Et c’est pour cette raison que je me souviens très bien de cette lettre parmi toutes celles qui me sont passées entre les mains depuis que je travaille avec des archives.

Première page de la lettre de l’aumonier du 1er Bataillon des Black Watch du Canada où est annoncé la mort du soldat James Will au débu mars 1945, quelques semaines avant la fin de la guerre en Europe. Source : Musée McCord, Montréal. P621 – Fonds de la Famille Will (P621/A3.2.1).

Source : Musée McCord, Montréal. P621 – Fonds de la Famille Will (P621/A3.2.1)

Traiter un fonds d’archives, c’est souvent comme un roman ou une biographie. On se plonge dans la vie d’autrui par la procuration que nous

offrent les archives. Avec la classification et la description, on reconstruit, en quelque sorte, l’existence passée d’une personne physique ou morale. Après tout, c’est la finalité du traitement archivistique, de laisser derrière nous un ensemble structuré et accessible. Mais il faut aussi faire preuve d’un détachement olympien pour ne pas être touché, ne serait-ce qu’un petit peu, par l’histoire que nous reconstruisons. Et comme un bon livre, on peut sentir un certain vide quand le traitement arrive à sa fin. Un peu comme quand on tombe en amour et que l’objet de notre affection quitte la pièce.

La morale de cette histoire : peut-être suis-je un éternel romantique, légèrement obsessif-compulsif avec des tendances voyeuristes ? Bien sûr ! Nous le sommes tous et toutes un peu à divers degrés ! Ceci veut dire que le traitement d’un fonds d’archives, au-delà des questions de technique et de méthode, est aussi une affaire humaine. Nous avons souvent entre les mains la vie (consignée) de personnes qui, comme nous, ont tenté de faire leur bout de chemin dans le monde.

On pourrait argumenter pour ou contre la dimension émotionnelle quand nous nous plongeons dans des archives non-traitées. Pour moi, trop de froideur technique ne pourrait pleinement rendre compte de la charge humaine portée par les documents. Au final, cette sensibilité contribue à produire un meilleur produit final, ne serait-ce qu’une meilleure portée et contenu, ou un choix plus vivant de termes d’indexation dans notre base de données. Aussi, et surtout, pour nous archivistes, tout ça nous fait grandir un peu plus comme individus, même si on expose occasionnellement notre cœur d’archiviste à de petites peines d’amour !